「探検」と「探険」という言葉、読み方はどちらも「たんけん」と同じですが、意味や使われる場面にはどのような違いがあるのでしょうか。

まず、「探検」は、未知の地域や自然を調査し、新しい発見を目指す活動を指します。

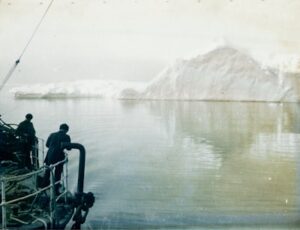

例えば、南極探検や宇宙探検など、科学的な研究や地理的な記録を残すためのものがこれに当たります。

一方で「探険」は、冒険的な要素が強い言葉で、特にフィクションの世界でよく使われます。

未知の世界への挑戦や神秘的な場所への冒険を表現する時に使用されることが多いです。

この記事では、これら二つの言葉の由来や歴史的背景、そして現代での使い方の違いをわかりやすく解説します。

日本語の奥深さを知るとともに、言葉の正しい理解を深めていただけるでしょう。

読むことで、言葉に対する興味がさらに広がる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

「探検」と「探険」の違いを知ろう!同じ発音で異なる意味

同じ「たんけん」と読む二つの言葉の意味の違い

「探検」と「探険」という二つの言葉は、発音は同じでも使う漢字が違います。

「探検」は「探る」と「検める(あらためる)」の組み合わせで、新しい地域や情報を詳細に調査する活動を指します。

例えば、「北極の未踏の地を探検する」といった使い方をします。

一方、「探険」は「探る」と「険しい」が合わさっており、困難や冒険を伴う探求を意味します。

この言葉は、しばしば物語やアドベンチャー映画で見るような、スリリングなシチュエーションに使われます。

たとえば、「伝説の宝を求めての探険」というフレーズがこれに当たります。

「探検」は学問的な用語、「探険」は物語性を感じさせる用語

「探検」という言葉は、通常、未開の地や未知の領域を科学的に調査するために用いられ、学術的な文脈や公式な記録でよく見られます。

例えば、宇宙探検や新種の生物を求めての深海探検などがあります。

対照的に、「探険」という言葉は、より物語性が強く、冒険小説や子ども向けの番組でよく使われる言葉です。

実際の探検よりも、想像力をかき立てるような冒険を表現する際に適しています。

辞書における「探検」と「探険」の違い

国語辞典で「探検」を調べると、その科学的かつ詳細な調査の意味がはっきりと説明されています。

しかし、「探険」に関する記述は少なく、より限定的な用途で使われることが示されています。

‘探検’は正式な文書や報告に使うのに適しているのに対し、‘探険’は日常会話や創作の中で楽しむための言葉として位置づけられています。

「探検」と「探険」の違いとその背景について

江戸から明治へ:「探検」活動の変遷

「探検」という言葉が一般に広まったのは明治時代からです。

しかし、それ以前の江戸時代にも、伊能忠敬のように、日本全国の地図を作るという重要な測量活動が行われていました。

このような活動は、今でいう「探検」にあたりますが、当時は国の発展や学問の進歩を目的とした実用的なものでした。

明治時代になると、西洋の影響を受けて、「エクスプロレーション」という言葉が日本に入り、「探検」と訳されるようになりました。

これにより、「探検」はより学術的かつ冒険的な意味を含む言葉として使われるようになりました。

「探検」と「冒険」の違いとは?

「探検」と「冒険」はしばしば似た文脈で使われますが、明確な違いがあります。

探検は具体的な目的があり、科学的調査や地理的な探求など、計画的で体系的な活動を指します。

例えば、研究のために未知の地域を調査することがこれにあたります。

一方、「冒険」は、未知への挑戦という点では共通していますが、その過程で予期せぬ困難やリスクに直面することが含まれます。

冒険は、結果が不確かな試みであり、その不確実性が魅力的な要素とされています。

昭和時代に広まった「探険」の使い方

「探険」という言葉は、特に昭和時代に流行し、エンターテインメントで頻繁に使われるようになりました。

テレビ番組や漫画、子ども向けの物語などでは、「探険」という言葉が冒険的な要素を際立たせるために用いられます。

学術的な用途で「探検」が使われるのに対し、「探険」はもっぱら娯楽的な文脈で用いられ、ドラマチックでわくわくするようなイメージを伝えるのに役立っています。

メディアごとに異なる「探検」と「探険」の使い方

新聞ではなぜ「探検」が多く使われるのか

新聞記事では「探検」という言葉が頻繁に使われます。

これは新聞が事実を正確に伝えるという役割を持っているためで、具体的な例としては「新種の発見」や「未知の地域への調査」といった表現があります。

「探検」の使用回数は非常に多く、一方で「探険」はほとんど使われていないことが分析からわかります。

しかし、エンターテイメントや子供向けの記事では「探険」という言葉が使われることもあり、物語を面白くするために選ばれます。

子供向け番組では「探険」が好まれる理由

子供向けのテレビ番組や教育チャンネルでは、「探険」という言葉がよく使われます。

これは、子供たちに冒険心を刺激し、話に興奮を加えるためです。

例として「秘境探険」や「時間旅行探険隊」などがあります。

教育的な内容でも「探険」を用いることで、子供たちの関心を引きつけやすくなります。

マンガや書籍での「探険」と「探検」の使い分け

物語を扱うフィクションの世界では、「探険」が頻繁に用いられます。

特に冒険やファンタジージャンルで、「未知の世界への探険」などといった言い回しが人気です。

これは読者に非日常的な興奮を提供するためです。

対照的に、ノンフィクションや学術書では「探検」が使われ、こちらは具体的な調査や研究を指します。

辞書での「探検」の扱いとその意味

辞書や事典では「探検」という言葉が一般的に紹介され、「探険」はあまり見られません。

例えば、「広辞苑」では「探検」にはしっかりとした説明がありますが、「探険」についてはそうではないことが多いです。

これは辞書が言語の標準的な用法を反映しているからです。

SNSで見られる「探険」と「探検」の使い分け

SNSでは、個人の体験や冒険を表現する際に「探険」という言葉が選ばれることがあります。

一方で、より公式で科学的な内容を伝える投稿には「探検」という言葉が使われます。

この使い分けは、発信する内容の性質や目的によって左右されます。

スポンサーリンク

「探検」と「探険」の言葉の使い方とその背景

「探検」と「探険」は発音は同じですが、使われる場面や意味には大きな違いがあります。

まず「探検」という言葉は、通常、未開の地を探求し、そこで得られた詳しい情報をもとに記録を残す学問的な活動を指します。

この言葉は新聞や研究報告、教科書など、正式な文書でよく使用されるのが特徴です。

それに対し、「探険」という言葉は、自由な形式で、より冒険的な要素が強調されます。

物語や子ども向け番組、ソーシャルメディアなど、楽しく興奮する内容に使われることが多いです。

この言葉は新しい発見やスリルを楽しむ場面で使うと、聞き手に親しみやすい印象を与えることができます。

このように、「探検」と「探険」はその使用される文脈に応じて使い分けることが大切です。

公的な場や学問的な状況では「探検」を使い、もっとカジュアルで楽しい雰囲気を出したいときは「探険」を選ぶと良いでしょう。

これらの言葉を使い分けることによって、日本語の表現の幅が広がり、より正確で魅力的なコミュニケーションが可能になります。

報告書や公式の記録では「探検」を用い、日常の冒険やエンターテインメントの話題では「探険」を使うことをお勧めします。